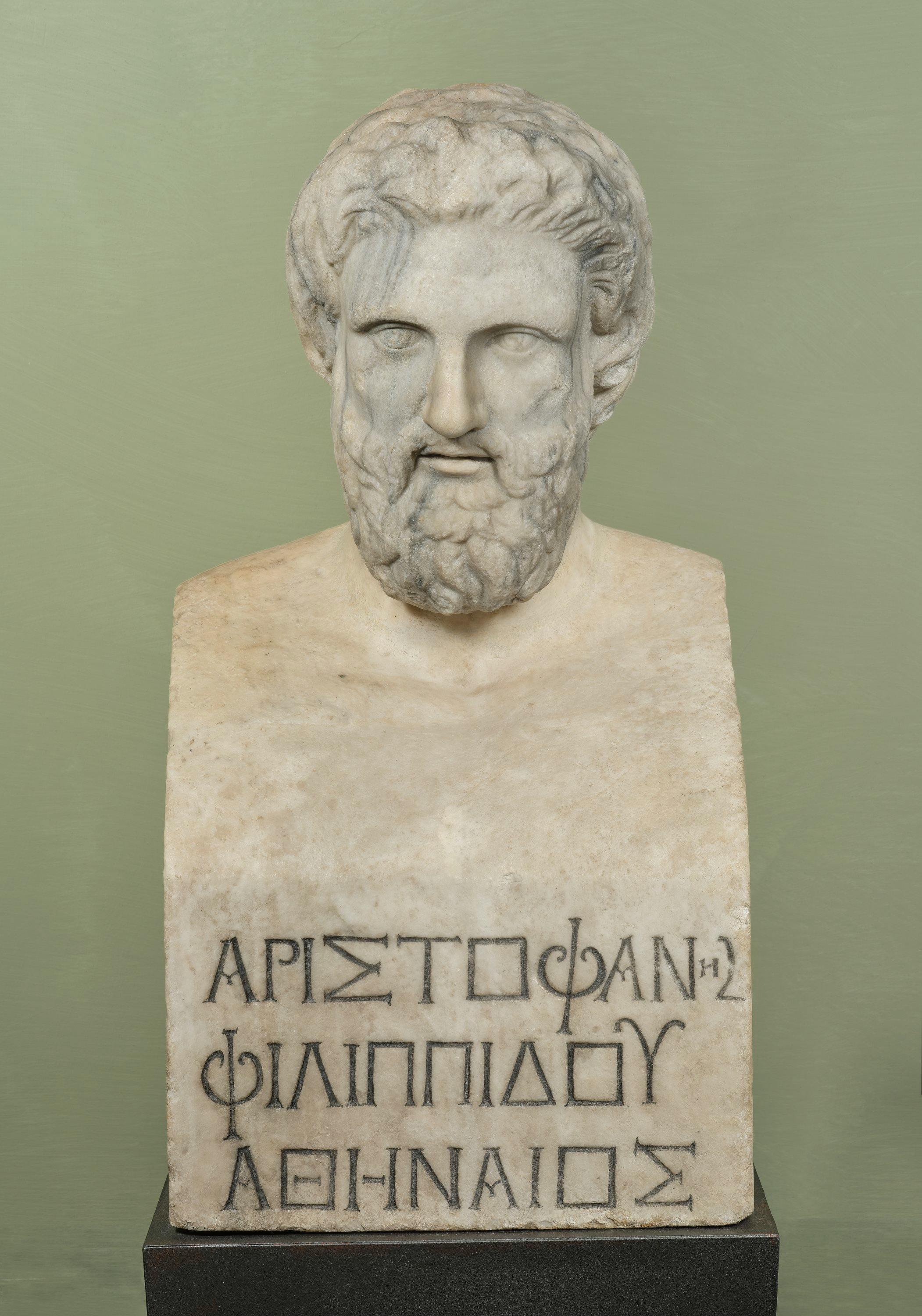

Erma acefala di Aristofane con testa non pertinente di ignoto

Arte romana

Le prime notizie del fusto di quest’erma risalgono alla metà del Cinquecento, ma la sua provenienza è controversa. L’erma, ancora acefala, nella seconda metà del XVI secolo fu portata da papa Giulio III nella sua villa sulla via Flaminia a Roma, dove fu sistemata con l’aggiunta di una testa barbata con capelli lunghi dalla scriminatura centrale, ne fu allungato il fusto e fu collocata nel giardino a sostegno di un pergolato.

Con il passaggio di proprietà della vigna in cui si trovava, l’opera passò ai Medici e venne trasferita a Firenze nel 1780 per poi entrare in Galleria nel 1784. Qui all’inizio del XIX secolo ne fu sostituita la testa con quella che vediamo oggi, anch’essa non pertinente, realizzata in marmo diverso e della quale non sono note le vicende collezionistiche. Si nota anche un lieve scarto dimensionale tra l’ampiezza delle spalle e il capo, oltre al fatto che il montaggio moderno sia leggermente fuori asse e sbilanciato in avanti

Il fusto, sul lato frontale, presenta un’iscrizione su tre righe che, sulla base dei caratteri regolari e apicati, è databile alla metà del I secolo d.C. L’epigrafe recita “Aristofane, figlio di Filippide, ateniese”; tuttavia, dato che è noto che il nome del padre di Aristofane fosse Philippos, si ritiene ci sia stato un errore da parte dell’officina.

La testa ritrae un uomo barbato con capigliatura corta e folta. Il volto ha forma allungata ed è caratterizzato da una fronte ampia, segnata da una ruga orizzontale e poco profonda, che suggerisce la maturità del soggetto. Le arcate sopracciliari sono ben definite ma senza peli. Gli occhi ampi presentano l’iride segnata e la pupilla incisa a pelta. La barba appare folta ma è resa con scarsa volumetria. Sulle guance, i riccioli, corti e pieni, sono ordinati per file orizzontali e brevi incisioni indicano i ciuffi che li compongono; sono, inoltre, leggermente avvitati ognuno su se stesso e terminano con una sottile punta ricurva. Sul mento si ripete la disposizione orizzontale dei riccioli, che, dall’alto verso il basso, vanno aumentando di lunghezza e volume. I baffi sono lunghi e ricadono ai lati della bocca sottile, appena dischiusa. I capelli sono resi con ciocche corte e ondulate e, in particolare, i ciuffi sulla fronte si aprono e si piegano verso l’esterno; sul lato destro del capo, inoltre, la punta della prima ciocca ricade sotto la massa di quella successiva conferendo nell’insieme un aspetto rigonfio ma ordinato, mentre sul lato sinistro si ripete l’aspetto “irto” dei capelli – qui fittamente incisi – fin all’intersezione con la barba. Si osserva che, al contrario dei ciuffi frontali assai dettagliati, sul resto della testa i capelli sono resi sommariamente e mediante un rilievo più basso, mantenendo comunque lo stesso andamento ondulato. Le ciocche che ricadono sulla nuca presentano la punta incurvata a uncino e quelle sulle orecchie le nascondono alla vista.

Sono frutto di un restauro il naso e il labbro inferiore. Lo stato di conservazione è buono ma il marmo è scheggiato in vari punti sul volto e le ciocche di barba e capelli hanno contorni deteriorati.

Le caratteristiche dello stile e della lavorazione della testa permettono di fare delle ipotesi riguardo alla cronologia. In particolare, l’impostazione del viso e il modellato della barba e dei capelli, realizzati senza l’utilizzo del trapano, fanno pensare a una datazione alto-imperiale; tuttavia, la minuzia con la quale sono stati realizzati gli occhi e il particolare del dotto lacrimale pronunciato suggeriscono una rilavorazione di epoca tarda, un fenomeno assai diffuso a quei tempi. Su tali basi, potrebbe essere una testa di I secolo d.C. rilavorata intorno al IV secolo per adattarla al gusto dell’epoca.

A.Ambrogi, Il reimpiego nella ritrattistica tardoantica. Sovrapposizione e/o sostituzione di immagini nella statuaria iconica di età costantiniana, in “Bollettino d’Arte”, 19 – 20, pp. 29 – 50, 2013; A. M. Nardon, Erma acefala di Aristofane con testa non pertinente di ignoto in Divina Simulacra. Capolavori di scultura classica della Galleria degli Uffizi, catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 12 dicembre 2023 – 30 giugno 2024), a cura di F. Paolucci, pp. 74 – 75, Livorno, 2023, e bibliografia precedente