On Being Present - vol. I

La figura africana nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi

- 1/19Intro

Non c’è spazio per presenze risanatrici quando le ferite del passato sono rimosse dall’archivio della nostra memoria culturale: quando si crea un vuoto che colma di violenza e non di prospettive dialogiche la vacuità dei gesti.

Nana Adusei-Poku

On Being Present Where You Wish To Disappear; E-Flux Journal # 80; (Marzo 2017)

Anche all’osservatore più scrupoloso, fra i tanti che attraversano gli Uffizi o la Galleria Palatina di Palazzo Pitti, può essere sfuggita la presenza nelle collezioni di volti dell’Africa nera. Piuttosto che a un difetto di rappresentanza – i soli spazi principali espongono oltre 20 ritratti di interesse – la svista va imputata all’inquadramento storico e storico-artistico che orienta il percorso del visitatore di sala in sala, accrescendo l’effetto di marginalizzazione. On Being Present è un progetto di ricerca gestito su piattaforma virtuale tramite il sito delle Gallerie degli Uffizi; lanciato nel 2020 nel quadro di una collaborazione tra il Black History Month organizzato a Firenze e le Gallerie degli Uffizi, l’iniziativa ruota intorno alle vicende e al contesto storico della presenza africana in una serie di dipinti disseminati sia nella Galleria delle Statue e delle Pitture sia nella Galleria Palatina. Ispirato a una nutrita serie di saggi accademici e mostre di recente allestimento, il progetto mira al recupero dell’identità nera dal cuore di una delle più rappresentative collezioni artistiche del mondo.

Nel suo articolo uscito nel 2017 col n. 80 dell’E-Flux Journal – “On Being Present Where You Wish To Disappear” [Esserci laddove vorresti sparire] – Nana Adusei-Poku parla dell’“Abisso nero” e dei vari canali lungo i quali la storiografia finisce per inghiottire brani fondamentali di vissuto, testimoni di una presenza e di una persistenza durature sostanzialmente eclissate insieme a ogni indizio di vita. Il repertorio iconografico al centro del progetto – ammirabile perlopiù tra le collezioni sia della Galleria delle Statue e delle Pitture sia della Galleria Palatina – consta di dipinti che, spiccando dalle loro cornici, sono valsi per secoli come prova di una presenza sull’orizzonte psico-sociale della storia italiana ed europea. Il rilievo di queste immagini trascende il loro significato e la lettura che ne è stata offerta nell’ambito dei capolavori storico-artistici in cui compaiono. Oltre a confermare quanto il continente africano fosse presente alla coscienza dei committenti che continuarono a richiedere opere consimili a una serie di artisti, tali soggetti gettano luce sull’incredibile scambio culturale fervente all’epoca di esecuzione di queste pitture per l’intero arco cronologico delle fonti documentarie. La presenza in questione delinea insieme una realtà fisica e metafisica, domini che impressero entrambi una direzione alla storia “occidentale” così come fu forgiata – con gli elementi compresi nel racconto e quelli esclusi.

Il fatto che esperti di questi periodi della storia dell’arte abbiamo ritenuto perlopiù ovviamente scontata la presenza storica dei neri africani, nel territorio oggi identificato con l’Italia, rimedia solo in minima parte allo iato tra le conoscenze comuni dei circoli accademici e quelle del vasto pubblico attratto da uno dei più gremiti musei del mondo. Le IperVisioni delle Gallerie degli Uffizi offrono l’occasione unica di accedere a prospettive e spunti sulle collezioni oltre i limiti delle guide tradizionali – distratte, in prevalenza, nei confronti delle immagini qui considerate. Auspichiamo che il presente progetto possa concorrere a una riflessione più approfondita sul patrimonio culturale preservato nei musei, preludendo a pubblici dibattiti e a ricerche specialistiche negli anni a venire. Ci auguriamo, d’altro canto, di riuscire a sostenere guide e visitatori interessati ad affrontare percorsi narrativi analoghi, ma a corto di fonti adeguate. Esserci può sembrare il livello minimo di azione alla nostra portata; aggiungere alla presenza la consapevolezza, implica però un impegno a testimoniare quanto era rimasto in ombra, spingendolo a emergere sulla superficie di quanto si può intendere e abbiamo frainteso.

Justin Randolph Thompson | Direttore e Co-fondatore Black History Month Florence

- 2/19Vittore Carpaccio

Gli alabardieri

1490-1493

Olio su tavola, 68 x 42 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Sala 21

Inv. 1890 n. 901

Carpaccio è intrigato dalla rappresentazione di neri africani che affollano i suoi cicli narrativi e diversi altri dipinti. Non mancano neanche gondolieri e barcaioli neri, la cui presenza è bene attestata nella Venezia rinascimentale – non a caso, capita spesso di vederli sfilare in abiti sgargianti, ornati di vistosi e lussuosi copricapi. Il frammento staccato di un dipinto su tavola oggi noto sotto il titolo Gli alabardieri (pur preceduto da una serie di altri nomi) pone uno dei più fitti enigmi dell’intera produzione di Carpaccio: il soggetto dell’opera è infatti ignoto. In origine, doveva appartenere a una cronaca per immagini d’ispirazione devota; la realizzazione su tela dei principali cicli illustrati del pittore spinge però a ritenere probabile che si trattasse di un lavoro a sé stante. Fra le congetture, si è pensato a un Innalzamento della Croce, a un Ritrovamento della Vera Croce (temi ben compatibili con la presenza della trave dal piccolo foro anteriore che domina la base del dipinto) ovvero al Martirio dei diecimila martiri sul Monte Ararat. Ognuna di queste ipotesi sembra scorgere nel frammento superstite una scena in certo senso autonoma, animata da una sotto-trama intesa a conferire spessore e respiro al nucleo centrale del racconto. L’arte del Rinascimento pullula di drappelli così strutturati, dove gesti e volti dell’Africa sub-sahariana vibrano sullo sfondo di fantasiose quinte extra-europee, attualizzando stralci di storia in chiave quattro-cinquecentesca. Carpaccio si ascrive a quei pittori veneziani convinti che imbastire un evento del maggior numero possibile di dettagli riscontrabili servisse a consolidarne l’autenticità – in primo luogo, in termini di vestiario, paesaggi e architetture. Nel caso delle pitture inscenate a Venezia, attuare un simile programma consentiva di aggirare le difficoltà senza dubbio in agguato se l’ambientazione era straniera: la non familiarità degli spettatori con la realtà geografica del dipinto li rendeva infatti incapaci di discernere verità e finzione. Il frequente svolgimento dei cicli narrativi del Carpaccio in regioni come la Siria o la Palestina e il Nordafrica rendeva ovvio che, in quei dipinti, si affastellassero schiere di ebrei, ottomani, mamelucchi, abitanti del Maghreb e dell’Africa nera – tutti riconoscibili dalla varietà dei costumi. Carpaccio aveva ovviato alla mancata esperienza personale di quei luoghi desumendo i particolari di rilievo sia dalle xilografie di una guida del 1486 per viaggiatori diretti in Egitto e in Terra Santa sia da una pittura intitolata Il ricevimento degli ambasciatori a Damasco – campionario, a quanto risulta, di dettagli attendibili.

- 3/19Vittore Carpaccio

Nella sezione centrale del frammento spiccano due forestieri con indosso vesti preziose: si tratta di un ebreo e di un ufficiale mamelucco di altissimo grado, la cui testa è sormontata da un copricapo provvisto di ‘corna’; circonda i due una torma di soldati che brandiscono picche e vessilli – uno dei quali ostenta la lealtà verso Roma esibendo l’acronimo SPQR. Gli orpelli a ornamento del capo sono una sorta di marchio carpaccesco: l’uomo di origine sub-sahariana, che affianca l’ebreo e l’altra figura, sfoggia un cappello cilindrico il cui vello di colore rosso – indice di sfarzo e di prestigio – rammenta lo zamt della milizia mamelucca. I due maggiorenti sono ritratti di tre quarti; i loro volti sono scrupolosamente caratterizzati fino alla barba, insegna di autorità. Il nero africano tutto sbarbato guarda lo spettatore più frontalmente – fatto che ne confonde i lineamenti, riducendo la sua fisionomia all’impatto delle due cornee e di tre denti bianchi che risaltano sullo sfondo bruno del viso. Rispetto a lui, sulla destra, un altro personaggio mostra la stessa provenienza. Il margine destro era un tempo occupato da una figura di pelle nera riconoscibile in vecchie riproduzioni come aggiunta successiva, ora rimossa. L’africano di carnagione scura in mezzo al gruppo non ha l’aspetto né di un servitore né di un assistente in campo; è piuttosto un militare addestrato, insignito di un ruolo notoriamente riconosciuto anche a uomini di origine sub-sahariana nell’Italia rinascimentale e durante il sultanato mamelucco sullo scorcio tra XV e XVI secolo. Verso la fine del Quattrocento, il sultano autorizzò espressamente una squadra di recente formazione, composta da 500 schiavi neri, a indossare lo zamt rosso – fino ad allora prerogativa unica dell’élite militare mamelucca. Non è dato sapere con certezza se Carpaccio ne fosse al corrente o se avesse inteso integrare nel drappello, per puro caso, un soldato nero con il capo coperto da uno zamt.

Testo | Kate Lowe

- 4/19Albrecht Dürer

Adorazione dei Magi

1504

Olio su tavola, 99 x 113.5 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Sala 45

Inv. 1890 n. 1434

Gli Uffizi ospitano tre dipinti assai celebri con l'Adorazione dei Magi – opere, rispettivamente, di Gentile da Fabriano (1423), Andrea Mantegna (primi anni ’60 del Quattrocento) e Albrecht Dürer (1504). La storia dei Magi è narrata nel Vangelo secondo Matteo, nella forma di un breve racconto incentrato sui savi astrologi partiti dall’Oriente per venerare e recare doni a Cristo infante. Nel corso del Medioevo, la vicenda si arricchì di dettagli: i Magi erano tre; condividevano il profilo sia di sovrani che di savi; uno era giovane, uno di mezza età e uno anziano; la generica identità di compagni di viaggio giunti dall’“Oriente” assunse nel tempo contorni più precisi, rivelando una provenienza da tre paesi diversi, ciascuno dei quali retto da uno di loro. Gentile svolge il tema secondo cadenze tipiche del primo Quattrocento italiano, mettendo in scena re sontuosamente abbigliati tra uno stuolo di cortigiani che sfoggiano spesso indumenti mediorientali, scortati da animali esotici di origine africana e asiatica. Di africani intesi come personaggi neri, però, non c’è traccia: né fra i tre Re Magi né all’interno del seguito. All’epoca, artisti e scrittori tedeschi avevano iniziato a inserirne uno tra i Magi, forse per dare forma all’auspicio degli europei che l’imperatore cristiano d’Etiopia si rivelasse un alleato nella lotta contro gli islamici. Il primo italiano di spicco ad accogliere questo elemento fu Andrea Mantegna, che lo introdusse nel contesto di un’opera realizzata nella città norditaliana di Mantova. Oltre a introdurre la figura di un nero tra i Magi, Mantegna collocò nel loro corteo altri tre africani – i cui turbanti suggeriscono un rapporto col mondo musulmano. - 5/19Albrecht Dürer

La scelta di Albrecht Dürer è accostabile per molti versi a quella del Mantegna. Come lui, il maestro tedesco raffigura il Mago nero come il più giovane dei tre e il più distante da Gesù Bambino. L’Adorazione di Dürer crea però un contrasto fra i due africani in primo piano – tra Mago e servitore. Il primo ha un incarnato più scuro; le sue fattezze e i fitti ricci corti seguono lo stereotipo dell’africano corrente all’epoca. I ricchi abiti e il ricercato copricapo non sfigurerebbero d’altro canto indosso a un giovanotto europeo alla moda come lo stesso pittore; nella sua mise, l’unico indizio di un’origine africana è l’orecchino d’oro – accessorio che, qualche anno dopo, uno scrittore veneziano giunse a stigmatizzare come ‘moresco’. Il valletto presenta lineamenti alquanto simili, ma la sua pelle è senz’altro più chiara, e in testa ha un turbante. La gerarchia qui suggerita è inattesa: vestiario occidentale e – fatto inconsueto – carnagione più scura contraddistinguono il personaggio dominante; colorito meno cupo e copricapo musulmano, il sottoposto. Al di là di questo caso singolare, l’iconografia rinascimentale tende però a prediligere una resa dell’Adorazione dei Magi in cui il signore ha un incarnato relativamente più chiaro rispetto a quello dei soggetti di grado inferiore.

Scheda operaAdorazione dei MagiPittura | Gli Uffizi - 6/19Albrecht Dürer

Dürer sembra davvero affascinato dall’aspetto africano. Oltre all’immagine di un moro che, addirittura, campeggia in uno dei suoi stemmi araldici concepito come xilografia, ci restano due raffinati disegni ultimati di suo pugno e ritraenti due modelli neri. Uno di questi è anch’esso conservato agli Uffizi; raffigura Katherina, una giovane la cui bellezza è velata da un accenno di malinconia: si tratta probabilmente della schiava di un ufficiale portoghese residente ad Anversa. Il Re Mago di Dürer è un invenzione magnifica, ma il ritratto a disegno apre uno squarcio più intimo sulla realtà della presenza africana nell’Europa rinascimentale.

Testo | Paul Kaplan

- 7/19Piero di Cosimo

Perseo libera Andromeda

1510-1513 ca.

Tempera grassa su tavola, 70 x 120 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Sala 28

Inv. 1890 n. 1536

Magia e modernità: per una comprensione della presenza africana nel dipinto Perseo libera Andromeda di Piero di Cosimo

Nella seconda edizione delle sue Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568), Giorgio Vasari afferma che “non fece mai Piero la più vaga pittura né la meglio finita di questa”; il riferimento è a Perseo libera Andromeda, a proposito del quale riserva lodi speciali al mostro marino ispirato a Leonardo. Vasari richiama poi l’attenzione sul lato destro della scena in primo piano, dove “[si trovano] qua inanzi molte genti con diversi strani abiti sonando e cantando, ove sono certe teste che ridano e si rallegrano di vedere liberata Andromeda, che sono divine”. Frattanto, a immortalare la descrizione originale che il venerato poeta Ovidio fa dei festeggiamenti successivi alla liberazione della principessa da parte di Perseo – “e dappertutto risuonano lire e flauti e canti,/ segni giulivi di felicità” (Metamorfosi, IV) – sono in particolare i due musici che indugiano sulla riva.

Pochi artisti del Rinascimento italiano incarnarono – e armonizzarono – il richiamo apollineo alla forma ordinata e le passioni dionisiache fino al punto in cui Piero di Cosimo e la sua arte riuscirono a far coesistere la dicotomia sottesa ai due domini. Risulta dunque tanto più efficace scorgere tali aspetti apparentemente opposti riflessi – seppure indirettamente – nello stesso strumento a più elementi che suona il musico originario dell’Africa nera ravvisabile a destra – una figura senza precedenti nell’arte fiorentina. Mentre la parte inferiore dello strumento a corde e a fiato può essere letta come un’allusione al Dio del Sole, il piffero a vescica o Platerspiel (discendente dall’antica physallís) che s’innesta sulla parte superiore evoca un suggestivo rimando al satiro Marsia, l’adepto di Dioniso punito per la sua arroganza – ritratto, alternativamente, con uno strumento simile a una cornamusa o con il suo più tradizionale flauto di Pan. Un unico strumento unisce dunque in sé, da un lato, il richiamo alle vette dell’intelletto e della logica, dall’altro, il piano più basso degli istinti. Quel che più ci interessa dal punto di vista umano sono comunque, oltre ogni dubbio, le origini e il senso del musico intento a suonare una simile ingegnosa ed esotica meraviglia.

Scheda operaPerseo libera AndromedaPittura | Gli Uffizi - 8/19Piero di Cosimo

La presenza di musicisti neri nella pittura rinascimentale è quanto mai rara. Merita però ricordare che le situazioni in cui Andromeda è ritratta come una giovane di pelle scura sono ancora più inconsuete – e ciò, sebbene la sua ascendenza etiopica fosse universalmente nota. A dispetto di quel ruolo tutto sommato marginale, il suonatore nero di Piero conserva una sua rilevanza e, in senso più ampio, testimonia del fascino esercitato sul pittore da terre e popoli remoti. Come attesta con chiarezza il coevo pittore di corte Andrea Mantegna (c.1430/1–1506) – autore di quel pifferaio e tamburino dell’Africa nera che compare nel quadro di ispirazione antica Introduzione del culto di Cibele a Roma (1505-6), alla National Gallery di Londra, razza e origine etnica consituiscono un tratto di spicco nella polimorfa grammatica visiva di Piero. Mentre Mantegna mostra di prediligere il dato archeologico, la migliore definizione di Piero ci consegna un pittore dallo spirito più schiettamente antropologico. Quanto a usi e costumi dell’universo socio-culturale del Rinascimento, il vero merito degli studi accademici in corso è, in effetti, quello di averci dimostrato come la storia dell’arte possa trarre immenso vantaggio da un approccio interpretativo che si apra alla vita pulsante nel mondo reale senza chiudersi unicamente sulle fonti letterarie colte. In questa opera di Piero, l’enfatizzazione dell’elemento africano e mamelucco (quest’ultimo rimarcato da re Cefeo, col suo turbante bianco) conferisce nuove modulazioni di senso al racconto – che assume così i contorni di una narrazione il cui spessore trascende la superficie di una fiaba inverosimile nata al solo scopo di divertire.

testo | Dennis Geronimus

Scheda operaPerseo libera AndromedaPittura | Gli Uffizi - 9/19Il ritratto di Alessandro de’ Medici del Vasari a confronto con l’interpretazione del Bronzino

Giorgio Vasari

Ritratto di Alessandro de’ Medici

1534-1535 ca.

olio su tavola, 157 x 114 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Sala 83

Inv. 1890 n. 1563

Agnolo di Cosimo Tori detto il Bronzino

Ritratto di Alessandro de’ Medici

1534-35 ca.

olio su stagno, 16 x 12.5 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Depositi

Inv. 1890 n. 857

Vediamo qui a confronto due ritratti del duca di Firenze Alessandro de’ Medici (1510-1537), eseguiti da due degli artisti più in vista del Rinascimento italiano: Giorgio Vasari (1511-1574) e Agnolo Bronzino (1503-1572) - attivi l’uno e l’altro nella città del Giglio, luogo di nascita solo del secondo. La conoscenza personale di Alessandro da parte di entrambi è un dato essenziale per comprendere l’accuratezza con cui i due pittori rendono i tratti del giovane duca. Alessandro, figlio illegittimo di Lorenzo de’ Medici,già duca di Urbino, e di una schiava africana dalla pelle nera di nome Simonetta, assunse il titolo di duca nel 1531, su nomina dell’imperatore Carlo V, che intendeva garantire la permanenza di Firenze nella sua orbita nella lotta contro la Francia per il predominio sull’Italia. Alessandro era dunque “nero” nell’accezione corrente nella vecchia Luisiana: una goccia di sangue africano bastava infatti a classificare una persona nel senso indicato.

In gioco, in questo caso, non è però l’aspetto razziale, da me affrontato altrove; lo sono, piuttosto, gli spunti che questi ritratti forniscono allo spettatore su Alessandro e il suo ruolo di governo. Vasari ha dipinto il duca munito di corazza (modello non privo di paralleli), mentre il Bronzino opta per un’immagine più rilassata del protagonista – che pure, sotto la tunica, indossa una cotta di maglia.

Il ritratto che il Vasari ci offre di Alessandro ha un intento inequivocabile: assurgere al rango di pittura dinastica. Eseguito nel 1534, mostra il duca rivestito di tutto punto di un’armatura d’argento, assiso in una grotta con lo sguardo rivolto a uno squarcio aperto in lontananza su una vista di Firenze. Il giovane duca appare chiaramente in veste di sovrano e protettore della città. Il ruolo di potere è alluso dalla mazza lignea (o ‘fascio’) di ascendenza romana – emblema del suo diritto al comando e, insieme, del suo dovere di esercitarlo con criterio.

- 10/19Il ritratto di Alessandro de’ Medici del Vasari a confronto con l’interpretazione del Bronzino

Bronzino realizza il proprio dipinto fra il 1534 e il 1535; ritrae quindi Alessandro dopo la morte dello zio e mecenate papa Clemente VII: la tunica nera simboleggia appunto il lutto per l’evento, mentre il busto corazzato indica come la vulnerabilità che avverte nei confronti dei nemici lo spinga a non abbassare la guardia. Dal ritratto traspare tuttavia un’aria di confidenza e intimità – ribadita dall’assenza di altri membri della famiglia Medici o altri elementi iconografici regali. Con ogni evidenza, non si tratta dunque di una pittura dinastica intesa a infondere agli spettatori un senso di deferenza per l’autorità. L’espressione di quel volto rasenta la dolcezza, tradendo una fragilità che mal si adatta a un’esibizione di potere. L’opera fu forse concepita come omaggio all’amante di Alessandro – quella Taddea Malaspina la cui famiglia risiedeva a Palazzo Pazzi, accanto alla dimora dei Medici in via Larga. La coppia ebbe due figli: un maschio, Giulio, e una femmina, Giulia, così chiamati in onore dello zio e mecenate del duca – Giuliano. Correva voce che il tempo trascorso da Alessandro in quel palazzo autorizzasse nei fatti a definirlo la sua vera residenza.

Troviamo qui rappresentate le due dimensioni del giovane duca: la pubblica e la privata – che incarnano, a loro volta, la solidità del potere e la precarietà della gioventù. La prima versione – destinata al pubblico e volta a uno scopo didattico – presenta Alessandro nei panni del sovrano e protettore di Firenze. La seconda – più simile a un regalo privato – sembra invece improntata a maggiore intimità – ad uso, forse, di una persona amata.

testo | John K. Brackett

- 11/19Cristofano dell’Altissimo

Ritratto dell’Imperatore Atana de Dinghel

1552-1568 ca.

Olio su tavola, 58 x 43 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Corridoi

Inv. 1890 n. 1

L’iscrizione apposta al quadro identifica così il soggetto ritratto: “Atanadi Dinghil, magnus Abyssinorum rex, vulgo Preteianes apellatus [sic]” (Atanadi Dinghil, gran re degli Abissini, noto comunemente come ‘Prete Gianni’). Il termine Abissinia, di origine araba, designò a lungo l’impero cristiano d’Etiopia, nel Corno d’Africa (nel IV secolo, durante l’Impero axumita, la regione si era convertita al cristianesimo). Il regno perdurò in varie forme dal secolo XII al colpo di stato che depose l’Imperatore Haile Selassie nel 1974.

L’uomo effigiato nel quadro era in effetti un monarca etiope (o negus, come recita il suo titolo tradizionale autoctono), membro della dinastia che occupava il trono locale dal 1270 ritenendosi erede del biblico re Salomone. Nato nel 1496 o nel 1497 con il nome di Lǝbnä Dǝngǝl, assurse al trono nel 1508, mantenendolo fino alla morte, nel 1540. Lo sporadico rispetto dell’onomastica ufficiale – che prescriveva ‘Dawit’ o ‘David’ – non scalzò l’uso invalso tra gli europei di riferirsi al negus d’Etiopia come al ‘Prete Gianni,’ signore leggendario di un fantomatico regno cristiano, radicato in Oriente e forte di un’incredibile ricchezza e capacità offensiva la cui mitica fama aveva sfidato i secoli. Il sogno di poter contare su un alleato che li appoggiasse da Est nella lotta contro l’Islam, indusse infatti l’Occidente cristiano a inventarsi questa figura immaginaria, fondamentale sullo scacchiere geopolitico in termini sia strategici che di ampliamento degli orizzonti geografici e adattabile all’immagine in evoluzione di Asia e Africa in tema di storia, teologia e mitologia.

Nel 1533, raggiunse l’Italia – col suo carico di lettere e doni per il papa – un’ambasceria partita dall’Etiopia nel 1526 a nome e per conto dell’Āșe Lǝbnä Dǝngǝl. Le regalie comprendevano un ritratto dello stesso negus – benché la data del 1532 impressa sulla tavola induca a ritenere che l’opera fosse stata dipinta in Portogallo su un modello iconografico o descrittivo fornito da rappresentanti della missione per un periodo in contatto diretto col negus. In ogni modo, l’immagine del sovrano viaggiò in lungo e in largo, recando in Italia notizia dell’Africa; giunta al cospetto del papa, quell’effigie simulò l’incontro tra due autorità che non ebbero mai modo di fronteggiarsi davvero di persona.

Il dipinto degli Uffizi è una copia – o, forse, la copia di una copia – dell’originale mostrato a papa Clemente VII. Nel 1552, il Duca Cosimo I de’ Medici inviò a Como il pittore di corte Cristofano dell’Altissimo con l’incarico di riprodurre, in scala normalizzata, la celebre collezione di ritratti in possesso di Paolo Giovio – umanista e storico che aveva assistito all’esposizione cerimoniale dei doni e del ritratto al cospetto del succitato pontefice e in seguito tradotto in latino le lettere dell’Āșe Lǝbnä Dǝngǝl. La seconda edizione delle Vite di Giorgio Vasari – uscita nel 1568 – ci rende noto che Cristofano copiò oltre 250 dei ritratti di uomini illustri custoditi nell’esteso museo di Giovio. Secondo Vasari, le tavole dipinte – fregiate ognuna della propria cornice in noce – erano destinate a ornare la Sala della Guardaroba Nuova di Cosimo in Palazzo Vecchio. Sotto il regno del suo successore – il figlio Ferdinando I – la raccolta fu però collocata dove è possibile ammirarla oggi: rasente al soffitto del corridoio degli Uffizi.

testo | Ingrid GreenField

- 12/19Cristofano dell’Altissimo

Ritratto di Alchitrof

1552-1568 ca.

Olio su tavola, 60 x 45 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Corridoi

Inv. 1890 n. 3065

Questo bel dipinto apparteneva alla serie degli “Uomini illustri” realizzata per il Duca Cosimo I de’ Medici alla metà del XVI secolo.

Il personaggio ritratto è Alchitrof, “re d’Etiopia,” il quale, in abiti sfarzosi, sostiene quella che ha l’aspetto di una cornice vuota lavorata in legno. L’appariscente vestiario del sovrano ne rimarca l’esotica stravaganza agli occhi degli spettatori europei. Le arti visive del Cinquecento si affidano agli indumenti più che agli stessi tratti somatici per illustrare e catalogare i popoli del mondo – fatto che emerge con chiarezza dal successo dei libri dedicati ai costumi.

Classificazioni di tal genere comportavano tuttavia frequenti problemi e travisamenti. La non comprovata esistenza di un re d’Etiopia di nome Alchitrof si associa, per esempio, alla certezza che nessuno, in quelle terre, si vestiva come mostrato nel quadro. Il copricapo piumato di Alchitrof e le perle appese alle labbra con catenelle che si dipartono dal labbro inferiore, ricordano più da vicino il materiale iconografico sui costumi del Sudamerica diffuso nell’Europa cinquecentesca, che gli usi attestati in Africa. Tutto questo, in effetti, non stupisce: l’ignoranza, una vaga attrazione per l’ignoto e il culto delle gerarchie raziali, spinsero spesso gli europei a confondere fra loro africani e americani infarcendo le lacune dell’esperienza con stereotipi e fantasie.

Il paradosso è che i ritratti che componevano la collezione di Cosimo I si fregiavano di avere avuto a modello altrettante rese di uomini illustri celebrate per la loro accuratezza. Paolo Giovio, il collezionista, decantò tanto la scrupolosità dei suoi ritratti da dare fondo agli argomenti per garantire che i dipinti appesi alle sue pareti erano fedeli restituzioni dei modelli effigiati. L’ampio ricorso a questa collezione ospitata nella città norditaliana di Como – vi attinse, appunto, lo stesso Cristofano dell’Altissimo per il suo Alchitrof – ne aveva fatto uno strumento prezioso per offrire spunti al vasto pubblico sull’aspetto degli “Uomini illustri” raffigurati – in effetti, si trattava quasi esclusivamente di maschi europei.

Questo ritratto di Alchitrof si segnala per un curioso particolare: la cornice vuota in primo piano. Una copia attualmente a Vienna sembra mostrare al suo posto uno specchio che riflette quegli abiti regali con dubbi risultati. Gli specchi di vetro levigato erano un’invenzione piuttosto recente: perfezionati a Venezia, la loro diffusione mercantile aveva assecondato l’apprezzamento per l’eccellente capacità di riflessione. Alchitroff sembra contento del suo specchio, e questo – oltre ad assimilarlo ai consumatori di alto bordo di tutta Europa – ne accosta il ritratto alle controparti rinascimentali in cui maneggiare un manufatto di pregio consente al modello di esibire la propria agiatezza e un gusto squisito.

Ma se il soggetto è un re africano visto con occhi europei, non è escluso che quello specchio alluda anche ad altro – per esempio, alla presunta magia esercitata su un forestiero dall’ingegno italiano, velato richiamo a una gerarchia culturale che separa chi padroneggia le competenze tecniche da chi non può che ammirarne i frutti. Un’altra lettura è quella che rimanda al senso del ritratto come doppio: come specchio che riproduce il volto visibile del mondo. Tale idealizzazione soddisferebbe con scaltrezza l’intento di convincere il pubblico europeo che quel che ammira è un calco esatto dell’aspetto di Alchitrof nel mondo reale.

testo | Elizabeth Rodini

- 13/19Justus Suttermans

Madonna “Domenica delle Cascine”, la Cecca di Pratolino e Pietro moro

1634 ca.

Olio su tela, 100 x 94 cm

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Sala 93

Inv. P. Imp. 1860 n. 1356

Dalla sua riscoperta nel 1977, questo dipinto è stato annoverato tra le opere inconsuete di Suttermans, attivo quasi esclusivamente come ritrattista ufficiale alla corte dei Medici. Si tratta di una delle due pitture affini attestate presso distinte residenze medicee – la discrepanza dimensionale e le cornici diverse confermano la non identità fra le due tele. L’apprezzamento per la creazione di Suttermans risulta inequivocabile dalla ripetizione del soggetto, richiesto da vari membri del casato.

Il dipinto è stato spesso ricondotto a un filone burlesco della pittura fiorentina e – date le origini fiamminghe dell’autore – ai bozzetti di genere in voga sia nel Nord che nel Sud dei Paesi Bassi. La nota fascinazione degli artisti nordici per il carnascialesco rende l’opera ascrivibile a tale scenario – non da ultimo, alla luce di una teatralità compositiva enfatizzata da lumeggiature caravaggesche. Chiave di volta per la comprensione del quadro è il gesto che Piero accenna con la mano dietro la spalla di Cecca – un gesto la cui volgarità doveva riuscire ovvia al pubblico contemporaneo. La scena sfoggia in effetti tutte le insegne del carnevalesco care a Bakhtin: dalla compresenza di categorie umane difficilmente conciliabili all’inversione gerarchica fino al ribaltamento delle convenzioni sociali.

Fonti coeve ci ragguagliano con dovizia sulle vecchie contadine ritratte da Suttermans: le rendicontazioni di spesa per i generi alimentari forniti dalle donne alla corte medicea recano infatti sistematicamente i nomi sia di Domenica — talora menzionata col diminutivo “Menica” — sia di Cecca. Tuttavia, “Monna Domenica delle Cascine” riceveva compenso anche per altri servigi – risultando pagata, in più di un’occasione, per numeri comici di qualche sorta (per “fare il Buffone”).

Scheda operaMadonna "Domenica delle Cascine", la Cecca di Pratolino e Pietro moroPittura | Gli Uffizi - 14/19Justus Suttermans

Degno di nota è che, mentre le due villane sono così ben descritte — sappiamo, ad esempio, che una riforniva la corte di oche, l’altra di cotogne —, “Pietro moro” ci è quasi ignoto. In una lettera spedita nel 1634 dalla Villa medicea di Pratolino, il Cardinal Giovan Carlo de’ Medici illustrava al fratello minore Mattia come, per ristorarsi dalla battuta di caccia alla pernice e alla lepre appena conclusa, lui e il suo seguito avessero ammirato all’opera i pittori di corte (testualmente: “Giusto faceva ritratti di quelle contadine”). La mancata menzione di Piero non smentisce il fatto che la lettera debba alludere alla realizzazione del quadro in oggetto. Che la sua identità sopravviva in un solo inventario testimone del nome esatto, mentre altrove è affidata alla generica definizione di “moro”, non intacca né la certezza della sua esistenza né la sua probabilissima appartenenza alla casa di un membro della famiglia Medici – si trattasse del Cardinal Giovan Carlo o di suo fratello maggiore, il Granduca Ferdinando II.

Uno sguardo a Pratolino, che ispirò questa resa pittorica, può illuminarci sull’intento perseguito dall’artista nel raggruppare le tre figure rappresentate. Oltre un cinquantennio prima che il quadro fosse ultimato, mentre fervevano i lavori per la villa medicea coi suoi ingegnosi giardini, Francesco I si era avvalso di lavoratori forzati per realizzare un lago artificiale. Già provati da condizioni di sfruttamento estreme, i contadini coinvolti furono falcidiati in gran numero dai rigori dell’inverno tra il 1578 e l’anno seguente. Le odiose vessazioni esposero il Granduca al biasimo di numerosi cronisti del tempo. Conclusi i lavori al lago e al palazzo di Pratolino, il parco subì un’intrusione seguita da atti di vandalismo consistenti nello smantellamento della voliera, con il rilascio degli uccelli che accoglieva, e da vari danni inferti sia alle tubature idriche di diverse fontane sia – con impatto ancor più drastico – a una serie di statue, mutilate del naso. Il contrassegno lasciato sul posto rendeva incontrovertibile che i responsabili delle devastazioni andassero ricercati tra i manovali sfruttati in precedenza.

Sia come sia, Pratolino era costellata di sculture e automi ormai perduti, intesi come ritratti dei braccianti agricoli locali. Tale idealismo iconografico doveva stridere non poco con le reali condizioni materiali dei contadini oppressi nella tenuta. A partire da Ferdinando I, i granduchi che gli succedettero tennero a marcare una discontinuità rispetto al regime lavorativo imposto da Francesco I. Il fatto che, a due generazioni di distanza dalla fondazione di Pratolino, il ricordo delle angherie subite continuava a bruciare autorizza a ritenere che quel dipinto sorgesse almeno in parte dall’esigenza dei Medici di mostrare un volto benevolo alla loro manodopera agraria. Nel contempo, l’introduzione di Pietro a complemento delle due vecchie, regala al quadro la certezza di ulteriori vibrazioni. L’allusione al coito evidente nel gesto della mano insinua un tocco lascivo che innesca libere variazioni sul tema della salacità licenziosa tanto cara al ramo maschile della corte medicea.

Giovinezza, pelle nera e un’esotica perla di pregio, usata a mo’ di orecchino, sono insegne che fanno di Piero un membro della corte, partecipe dei suoi privilegi. Le contadine sono per contro attempate, grinzose e vestite da pezzenti — la manica di Cecca, rammendata grossolanamente, è vistosamente logorata sul gomito. Lo sguardo delle due donne resta fra loro; Pietro rivolge il suo gesto – ad esse invisibile – a noi spettatori esterni e probabili appartenenti all’élite cortigiana. Quella a prima vista ostentata è quindi una posizione di dominio che lo accosta più all’universo del potere e del comando che alla miseria della gente di campagna – e poco importa se le donne godono di una libertà a lui molto probabilmente negata in quanto schiavo e straniero strappato alla famiglia e alle radici, in balia dei suoi nobili padroni per la propria stessa sussistenza.

testo | Bruce Edelstein

Scheda operaMadonna "Domenica delle Cascine", la Cecca di Pratolino e Pietro moroPittura | Gli Uffizi - 15/19Anton Domenico Gabbiani

Ritratto di quattro servitori della corte medicea

1684

Olio su tela, 205 x 140 cm

Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Depositi

Inv. 1890 n. 3827

Ignazio Hugford - primo biografo ed ex studente di Anton Domenico Gabbiani – descriveva due dipinti del maestro conservati nella Villa medicea di Castello, appena fuori Firenze, come “rappresentanti varj Ritratti di alcuni giovani di barbare nazioni, che stavano alla corte del Gran Duca Cosimo III., cioè Mori, Tartari, Cosacchi, ecc. vari Cortigiani di basso servizio, e tra gli altri vedesi un Nano, che tiene nelle mani un piatto con alcune foglie fresche di Spinaci, per così denotare l’inclinazione particolare in riferire gli altrui fatti, nel che fare spiccava sopra d’ogni altro” [1].

La ricchezza di questa descrizione e i dettagli che fornisce consentono di riconoscervi il Ritratto di quattro servitori della corte medicea qui presentato – ma, soprattutto, di apprezzare il valore documentario del simbolismo pittorico. Nei secoli XVI e XVII, le corti europee furono travolte dalla moda di attorniarsi di esemplari di varia umanità considerati bizzarri o stravaganti – quel che Bernadette Andrea ebbe a definire “beni di lusso che vivono e respirano” –, fra cui si annoveravano nani e schiavi stranieri. [2] Il fine eminentemente decorativo di simili figure si traduceva nell’incarnare (piuttosto alla lettera) il potere d’acquisto geo-spaziale del sovrano e nel dilettare i cortigiani sia col semplice aspetto sia con schiamazzi giullareschi e pagliacciate. A Firenze, la presenza di numerosi “buffoni” di corte dalla pelle nera è bene attestata nelle fonti superstiti. Marginali e, insieme, centrali nella vita di corte, questi intrattenitori avevano i requisiti per assumere più vesti e più funzioni – come lascia intendere il piatto di spinaci in bella vista nel dipinto di Gabbiani.

Gabbiani si diverte a far giocare i quattro servitori attraverso interazioni interne alla cornice del quadro. Le due figure centrali (e più icasticamente “devianti”) compongono un gruppo relativamente ben orchestrato mentre i due nani e la scimmia si contendono gli spinaci. Sulla destra, la colonna in pietra e il drappo di seta scarlatta incorniciano la scena secondo i canoni del ritratto ufficiale; a sinistra, invece, un vecchio dissoluto bianco dall’aria trasandata – identificato da Marco Chiarini con un certo “Caporal Buccia”) [3] – buca lo schermo con un’invadenza da intruso guasta-foto del Seicento. La smorfia sofferente ai limiti dell’angoscia impressa sul volto del giovane africano fa trasparire quanto quell’incursione sia, oltre che sgradita, inattesa; il disagio è accentuato dall’ammiccamento del Buccia, la cui mano è maliziosamente adagiata sul fianco del moro. Il gesto e l’aria torbida del Buccia sembrano alludere a qualche pettegolezzo o lazzo (numero o scherzo farsesco) senz’altro familiare agli spettatori coevi.

- 16/19Anton Domenico Gabbiani

Non c’è dubbio che i primi fiorentini che ammirarono questo dipinto avessero modo di scorgervi personaggi a loro noti e ben individuabili. L’esatta identificazione dell’uomo di pelle nera qui ritratto è però complicata dalla tendenza delle fonti contemporanee ad assegnare agli africani residenti a Firenze l’appellativo indistinto de “il Moro” (ovvero “il Nero”). L’età relativamente giovane del modello di Gabbiani autorizza a pensare a un certo Mehmet, “Turco & etiope” (ovvero, in sostanza, “musulmano e africano”), cui, nel 1685, fu imposto col battesimo il nome di Giuseppe Maria Medici. [4] Mehmet si dichiarava originario di Mussa, nell’attuale stato nigeriano di Borno; all’epoca in cui Gabbiani realizzò il dipinto doveva avere all’incirca 14 anni.

Il nero africano di Gabbiani indossa uno sfarzoso caffettano di seta cinto in vita da una fascia di stoffa morbida all’uso ottomano e calza pantofole di gusto marocchino. Sul collo si distingue un doppio giro di perle di corallo. Un simile abbigliamento era la norma tra gli schiavi africani impiegati come valletti alla corte dei Medici – una norma testimone di quella che Monica Miller ha definito la “specularità nera”, riflessa sia nel lusso ostentato sia nell’esplicito utilizzo delle vesti per rimarcare l’identità razziale di chi le indossava. [5] Carte del 1666 forniscono per esempio una descrizione particolareggiata della mise destinata al Morino o “giovinetto nero” di Ferdinando II – si tratta probabilmente di Alì Moro, che all’epoca doveva avere una decina d’anni; [6] al paggio fu consegnato “uno vestito alla moresca di panno verdano Calza intera e calzone tutto di uno pezzo e uno cosachono fino Al ginoccio garnito di garnizione verde per tutto". [7] I resoconti menzionavano anche tre dozzine di bottoni intesi a decorare la parte anteriore di detto caffetano (o “cosachono”). L’abito qui riprodotto da Gabbiani può essere utilmente comparato con quello indosso all’assai più giovane ragazzo nero raffigurato nel suo Ritratto di tre musicisti della Corte de’ Medici (Firenze, Galleria dell’Accademia, Museo degli Strumenti Musicali, inv. 1890 n. 2802).

Giovanni Buonaccorsi – il cantore nero ridotto in schiavitù attivo alla corte medicea dal 1651 alla sua morte, nel 1674 – ci ha lasciato una poesia in cui descriveva un gruppo di buffoni di corte assai simile a quello qui dipinto: “Son di Corte i Turchi, e Nani/ mal’Christiani”. [8] Come Gabbiani, Buonaccorsi (insieme a Mehmet, Alì, e allo stesso biografo/pittore Hugford) ci ricorda quanto fu centrale, alla corte dei Medici, (accanto a nani, tartari e cosacchi) la presenza dei neri d’Africa.

testo | Emily Wilbourne

- 17/19Benedetto Silva

Domenico Tempesti

Ritratto di Benedetto d’Angola Silva

Pastello su carta, 64 x 50 cm

XVIII secolo

Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture, Depositi

Inv. 1890 n. 2522

Antonio Franchi (?)

Ritratto di Benedetto d’Angola Silva

Olio su tela, 73 x 87.5 cm

1709-1710

Firenze, Villa medicea della Petraia

Inv. Oggetti d’arte Petraia n. 13

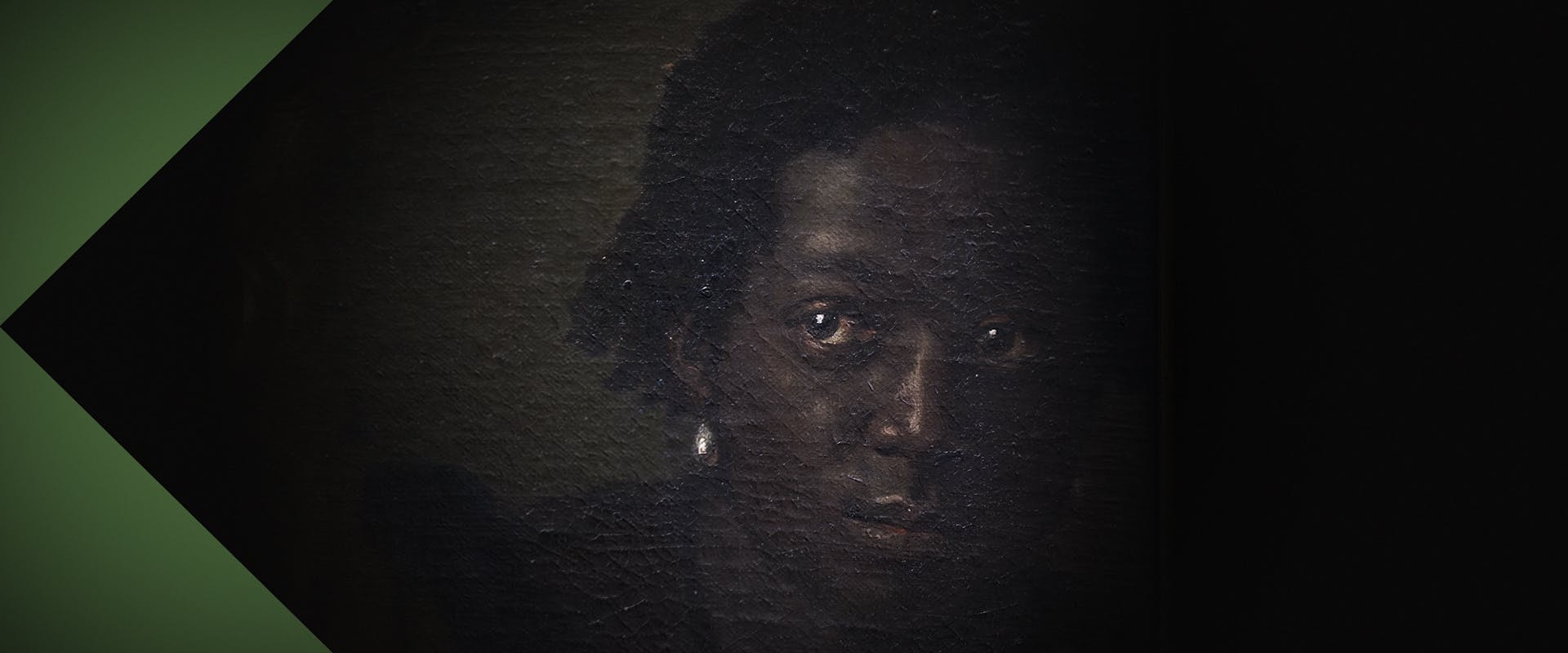

Inondato di luce, Benedetto Silva spicca nel patrimonio culturale italiano come una presenza spettrale, memore di un sentore inatteso di passato.

Nel suo ritratto a mezzo busto, Domenico Tempesti ci presenta Silva come se si stagliasse dalla stoffa dorata che gli cinge le spalle. Abbigliato con giacca argentata e cravatta bianca, rivolge all’osservatore un’occhiata penetrante accompagnata da un vago sorriso: è un giovane che rivendica con fierezza la propria presenza nel tempo e nello spazio – la fierezza di chi sfida lo sguardo altrui nonostante il mistero in cui è avvolta la sua vita in Italia. È uno sguardo che cattura: dopo averci irretiti, quella placida bellezza non ci lascia facilmente.

Con un forte contrasto che accentua l’effetto drammatico, Benedetto Silva emerge dallo sfondo scuro definito da una scarna tavolozza cromatica, consistente appena di oro, rosa, argento, giallo e bianco. Si tratta di colori esplicativi, che – oltre a riflettere quella specifica esperienza visiva dell’artista – ammiccano alle numerose storie udite e raccontate sull’albinismo: storie di bizzarre rarità giunte dall’Africa, dai Caraibi, e contenute nei testi di storia naturale europei; storie che narrano della luna, del soprannaturale, di occhi grigi e di ciglia e sopracciglia bianche. Pallore, cecità, solitudine. Sensibilità. Pelle rosacea che si arrossa alla minima pressione. E, poi, il giallo.

Giallo: la traccia opaca del pigmento perduto.

Giallo: colore della luce solare e dell’ispirazione.

Il giallo è metafora consolidata di molteplici stati critici indefiniti (come l’ittero e la febbre).

Giallo oro è la patina che impreziosisce la vita di chi è nobile e abbiente.

Giallo di Napoli serve a dipingere i fitti ricci afro di Silva.

A parte le vicissitudini affrontate dalla nascita in Angola al ruolo di valletto esotico alla corte di Cosimo III, la scarsità di documenti superstiti non lascia spazio che a speculazioni sulle vicende di Silva in Italia. Com’era la vita di una “rarità” in mezzo a tanta pompa e stravaganza? Come si destreggiava nell’ambiente cittadino? Era miope o presbite? Perché fu raffigurato due volte? Dove furono esposti, questi quadri, una volta ultimati? Gli fu chiesto se era d’accordo? Il ritratto è uno strumento affascinante per fissare e dare corpo a impressioni (ispirate da persone di pregio); ciò non toglie che non manchi anche il silenzio.

- 18/19Benedetto Silva

Un altro artista, Antonio Franchi, scelse come soggetto Silva quando era più giovane, ma con un approccio più convenzionale nella rappresentazione della differenza. Espose infatti il corpo di Silva come se fosse un esemplare esotico, raffigurandolo – seminudo e con un drappeggio di tessuto striato – all’esterno, “in natura”, nell’atto di impugnare una freccia lungo la quale corre un’iscrizione esplicativa delle sue origini africane. Questa scelta iconografica segue una tendenza diffusa nella rappresentazione razziale; quel che è curioso è però che il ritratto sia a mezzo busto. Dipinti analoghi realizzati in altri contesti ritraevano i soggetti affetti da albinismo e piebaldismo a figura intera. Si rammentano i casi di Amelia Newsham, George Alexander Gratton e John Bobey in Inghilterra, con i paralleli di Marie-Sabina e Siriaco in Brasile, Adelaide nella Guadalupa e Geneviève nella Dominica.

I ritratti di Silva ci invitano entrambi a porre in discussione l’occhio di noi spettatori attuali, intenti a ossevare un modello il cui punto di vista può essere stato compromesso a partire dalla posa assunta davanti a ognuno dei due artisti. Di fronte a Silva, siamo colti dal fascino del raro e dell’abnorme che seduceva in passato: da quel richiamo che ci inchioda a squadrare l’“Uomo Giallo”, proprio come i fiorentini del Settecento. Ma la forza che promana da questi incontri in forma di ritratto sta nello sguardo del modello, che sfida quello altrui. Perché siamo noi, in effetti, a finire assorbiti nel campo visivo di Silva.

testo | Temi Odumosu

- 19/19Note

Emily Wilbourne | Anton Domenico Gabbiani, Ritratto di quattro servitori della corte medicea

[1] I. Hugford, Vita di Anton Domenico Gabbiani (Firenze, 1762), p.10.

[2] A. Bernadette, Elizabeth I and Persian Exchanges, in The Foreign Relations of Elizabeth I, ed. by Charles Beem, New York, 2011, p.184.

[3] M. Chiarini, in Curiosità di una reggia. Vicende della guardaroba di Palazzo Pitti, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, gennaio-settembre 1979), a cura di K. Aschengreen Piacenti e S. Pinto, Firenze 1979, p.59, n.27.

[4] I-Fd, reg. 65, fg. 214, vedi anche ACAF (Archivio della Curia Arcivescovile di Firenze), Pia Casa vol. II, inserto 119.

[5] M. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, Durham, 2009, p.39.

[6] Per l’età di Ali, cfr. i suoi dettagli di battesimo in I-Fd, reg. 58, fol. 22. Ali fu battezzato con il nome di Cosimo Maria Medici.

[7] ASF (Archivio di Stato di Firenze), Camera del Granduca f.35, 77r.

[8] ASF (Archivio di Stato di Firenze), Mediceo del Principato, f.6424, c.n.n.

Riferimenti Bibliografici

John K. Brackett | Ritratto di Alessandro de' Medici del Vasari a confronto con l'interpretazione del Bronzino

T. F. Earle, K. J. P. Lowe, Black Africans in Renaissance Europe, Cambridge 2010.

Elizabeth Rodini | Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di Alchitrof

D. Bindman, H. L. Gates, Jr., The Image of the Black in Western Art, Cambridge 2010.

L. S. Klinger, The Portrait Collection of Paolo Giovio, Princeton 1990.

J. Spicer, Revealing the African Presence in Renaissance Europe, Baltimore 2012.

B. Wilson, The World in Venice: Print, the City, and Early Modern Identity, Toronto, 2005.

Bruce Edelstein | Justus Suttermans, Madonna Domenica delle Cascine, la Cecca di Pratolino e Piero moro

S. Bruno, Madonna Domenica delle Cascine, la Cecca di Pratolino e Piero moro, in Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici, catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini e Giardino di Boboli, 19 maggio-11 settembre 2016), a cura di A. Bisceglia, M. Ceriana e S. Mammana, Livorno 2016, pp. 136-137, n. 25.

S. Butters, Pressed Labor and Pratolino: Social Imagery and Social Reality at a Medici Garden, in Villas and Gardens in Early Modern Italy and France, a cura di Mirka Beneš and Dianne Harris, Cambridge 2001, pp. 61-87.

M. Chiarini, An Unusual Subject by Justus Sustermans, in “The Burlington Magazine”, CXIX, 886 (Jan. 1977), pp. 40-41.

M. Chiarini, Domenica delle Cascine, la Cecca di Praolino e il Moro, in Sustermans. Sessant’anni alla corte dei Medici, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala delle Nicchie, luglio-ottobre 1983), a cura di M. Chiarini and C. Pizzorusso, Firenze 1983, p. 54, n. 30.

L. Goldenberg Stoppato, Madonna Domenica delle Cascine, la Cecca di Pratolino e Pietro moro, in Un granduca e il suo ritrattista. Cosimo III de’ Medici e la “stanza de’ quadri” di Giusto Suttermans, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala Bianca, 16 giugno-22 ottobre 2006), Livorno 2006, pp. 48-49, n. 13.

P. Kaplan, Visual Sources of the ‘Blackamoor’ Statue, in ReSignifications: European Blackamoors, Africana Readings, catalogo dellamostra (Firenze, Villa La Pietra, Museo Bardini, Fondazione Biagiotti Cigna, maggio-agosto 2015), a cura di Awam Ampka, Roma 2016, pp. 49-59.

B. Meijer, Justus Sustermans at Palazzo Pitti, in “The Burlington Magazine”, CXXV, 969 (dicembre 1983), pp. 785-786.

Temi Odumosu | Yellow

C. V. Carnegie, The Dundus and the Nation, in Cultural Anthropology, 11 (4), 1996, pp. 470-509.

C. D. Martin, The White African American Body: A Cultural and Literary Exploration, New Brunswick 2002.

M. Pastoureau, Yellow: The History of a Color, Princeton 2019.

L. Thomas, Turning White: A Memoir of Change, Troy 2007.

On Being Present - vol. I

Presenza. Il Recupero della figura africana nelle Gallerie degli Uffizi

L'iperVisione si inserisce nell'ambito della rassegna Black History Month Florence 2020

www.blackhistorymonthflorence.com

Progetto ideato e curato da Justin Randolph Thompson in collaborazione con l’Area Strategie Digitali e l’Area Mediazione culturale e Accessibilità delle Gallerie degli Uffizi.

Coordinamento scientifico e organizzativo Gallerie degli Uffizi: Francesca Sborgi, Anna Soffici, con la collaborazione di Chiara Toti.

Testi: John K. Brackett, Bruce Edelstein, Dennis Geronimus, Ingrid Greenfield, Kate Lowe, Paul Kaplan, Temi Odumosu, Elizabeth Rodini, Emily Wilbourne.

Editing web: Andrea Biotti (Dipartimento di Informatica e Strategie Digitali, Gallerie degli Uffizi)

Editing e revisione dei testi: Patrizia Naldini (Dipartimento di Informatica e Strategie Digitali, Gallerie degli Uffizi)

Elaborazione grafica immagini: Jacopo Mazzoni (Black History Month Florence)

Traduzioni: Eurotrad snc.

Crediti fotografici Francesco del Vecchio e Roberto Palermo

L’immagine del Ritratto del Duca Alessandro di Antonio Franchi è pubblicata su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Polo Museale della Toscana - Firenze

Pubblicazione 20 febbraio 2020

Visita l'Ipervisione On being present - vol. II

Nota: Ogni immagine della mostra virtuale può essere ingrandita per una visione più dettagliata.